中国人民大学化学与生命资源学院常化振教授:催化解吸是降低碳捕集能耗的有效途径

近日,第十届亚太催化大会(APCAT-10)在新加坡举行。化学与生命资源学院常化振教授应组委会邀请参加该学术会议,并以“Fe–N–C Assisted by Graphitic Layers for Efficient Carbamate Decomposition during Amine-based CO2 Capture”为题做邀请报告。报告后和参会人员进行了充分的交流讨论,受到与会同行专家的高度评价。

二氧化碳(CO2)捕集是CCUS全链条的核心环节,基于化学吸收原理的有机胺法碳捕集技术是目前主流技术方案。该技术成熟度高,捕集率≥90%,被广泛应用于燃煤电厂、钢铁、水泥等行业。吸收CO2后的有机胺溶液需要加热解吸再生,导致现有有机胺法捕集能耗和成本较高,亟需开发低能耗的CO2解吸技术。

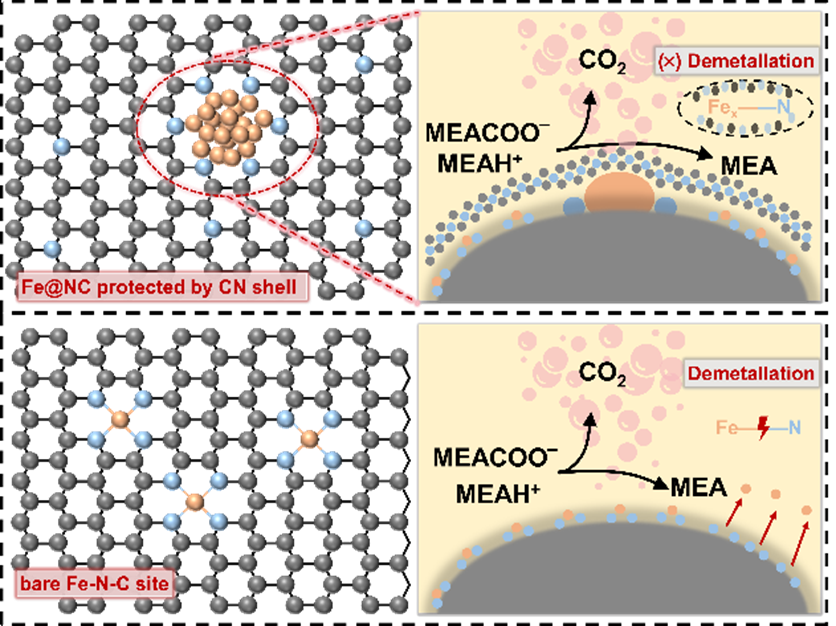

近年来,常化振课题组与清华大学合作采用金属-氮-碳单原子材料制备方法合成了一系列Fe基单原子催化剂,通过构建催化剂活性酸位点向反应体系提供质子,能有效促进CO2解吸反应过程以及胺液再生效率,显著降低CO2解吸温度。采用额外引入“补丁”的策略,填补了材料载体的缺陷,通过拉曼和同步辐射等发现能够有效提高材料的石墨化程度,保证了单原子结构的稳定。在此基础上,课题组研制了被石墨化碳包裹的纳米铁颗粒和单原子铁催化剂,利用过量Fe源原位自催化载体实现Fe-N配位环境的石墨化。Fe既是材料制备过程的催化剂,也是所合成的固体酸催化剂的活性位点。结合电镜结果发现,材料具有明显的多层石墨相碳层结构。理论计算结果表明,Fe-N-C位点更有利于吸附MEA-CO2,实现C-N键断裂及CO2解吸。初步阐明了催化解吸路径,Fe-N位点促进C-N键断裂,催化剂促进有机胺分子内质子转移。

图1. 用于碳捕集的CO2催化解吸机理

此外,团队开发设计了用于CO2捕集-解吸的小试装置,实现了连续稳定运行。运行结果表明,设计的催化剂能够有效提升碳捕集效率15%以上。团队相应研究成果分别发表在Advanced Functional Materials和Separation and Purification Technology期等刊上(https://doi.org/10.1002/adfm.202414293、https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.131785)。该研究为低能耗CO2捕集技术提供了新的解决方案。